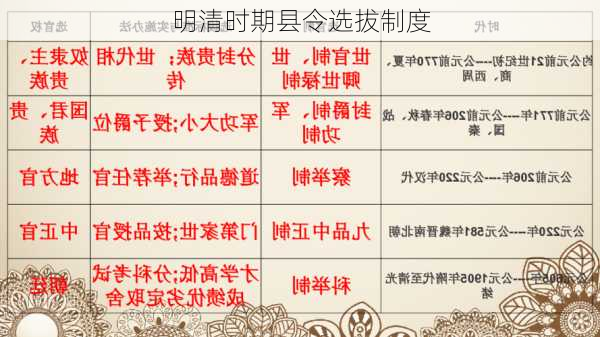

明清时期县令选拔制度

一、选拔方式

明清时期的县令选拔经历了多个阶段,包括荐举、科举等多种方式。在明朝初期,荐举和科举并存,任人唯贤。朱元璋在位期间,为了尽快恢复经济的发展,采用了不拘一格的方式选拔贤士,充实各级官僚机构。洪武三年(公元1370年),朱元璋诏告天下,特设科举,使中外文臣皆由科举而进。此后,科举制度逐渐成为选拔官吏的主要途径。到了明朝中后期,主要以科举制为主,遵循出身资格。

二、选拔标准

明代知县的选拔标准呈现出明朝前后期的巨大差异性。洪武初年,选用知县主要依据个人的品行、才能。而在明后期,则以出身资格为标准。科举制度使得天下读书人有机会通过考试考中为官,改变自己的等级身份,成为上层人。这导致了官员任人唯亲,结党营私,形成“重内轻外”、“独重甲科”的官风。

三、选拔制度的弊端

尽管明清时期的县令选拔制度有一定的规范和流程,但同时也存在一些弊端。例如,过于重视科举考试,导致许多读书人只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问。考中做官后,他们大都成为皇帝的忠实奴仆,这种制度钳制了人们的思想,摧残了文化,严重阻碍了中国社会的进步和文化的发展。

四、选拔后的学习与锻炼

即使是在殿试中名列前茅的前三甲,通常也只能担任副职,有的还要从七品的知县开始学习怎么做官。这样做是为了确保他们具备足够的能力和知识来胜任官职,同时也是为了杜绝能文而不识国家管理的问题。然而,这样的制度也导致了派系的形成。

总的来说,明清时期的县令选拔制度在一定程度上保证了官员队伍的质量和稳定性,但也存在一些需要改进的地方。