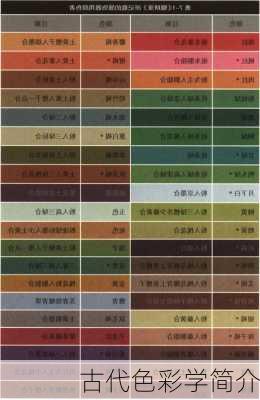

古代色彩学在中国有着悠久的历史。据《幼学琼林》、《齐民要术》、《天工开物》、《诗经》、《红楼梦》等古籍记载,古代人们对颜色崇尚的奥秘以及色彩观和美学意识,为我们了解古代色彩学提供了珍贵的资料。在古代,颜色被用来表示贵贱、辨别等级,正色(正统)和间色(旁系)的区分体现了这一点。随着朝代的更替,每个颜色的命运也有所不同。

在汉代以前,单一的颜色崇尚逐渐消失,因为帝王的统治威严加强,神圣崇拜逐渐淡化;汉代经历了“百家争鸣,百花齐放”的学说诞生阶段,五行学说退出历史舞台;同时,生产力的解放使人们能够获取更多其他颜色。商周时期,中国人学会了使用红黄蓝等多种颜色,并掌握了采集植物用明矾作为媒染剂染出色彩的技艺。

汉朝时期,东西方有两个中心,即东方的汉帝国和西方的罗马帝国。当时,罗马人用大量黄金购买中国的丝绸,展示了染织工艺的发达。值得一提的是,当时有两种染色技术,即先织后染和先染后织。唐代妇女非常喜欢穿着浓艳色彩的衣服,包括她们的妆束。唐代以国家法制的形式确定了颜色在服饰等级中的区别,尽管有禁忌,人们仍然直接追求众多色彩。

宋代服饰大体上继承了唐代风格,虽然不再追求妖娆华丽,但配色依然大胆。白色一开始是专为平民设计的,到了宋代,由于清明节扫墓“孝服”的流行,人们开始以穿未经染色的白色丝绸为美。总之,古代色彩学反映了人们对美的追求和审美意识的演变。