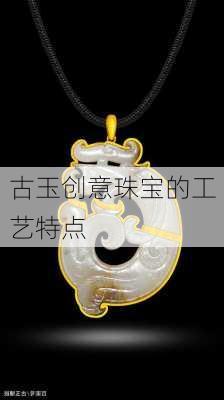

古玉创意珠宝的工艺特点

古玉的镂空工艺是一种精湛的技艺,它涉及到多种工具和方法的使用。从新石器时代晚期的红山文化和良渚文化,到龙山文化的早期,镂空的工具与方法都会随着时代背景的转换而改变,形成各种不同的风格。

红山文化:红山文化时期的玉器镂空,先用宽砣在玉料的正面反复雕琢,形成“中间宽深、末端尖浅”的凹槽,然后用前端圆钝的桯具,双面对磨,形成圆形的镂空。透空处的两侧是相对倾斜的坡面,而透空处的边缘则扁薄如刃。

良渚文化:良渚文化时期的玉器镂空,先勾勒出玉饰外形轮廓,在欲透空处以桯具打孔定位,将软性线具穿入桯钻孔中,呈放射状的方向,朝外拉切。例如,桯钻孔呈现上大下小之喇叭孔状;软线拉切处则有曲曲折折、凹凸对应的现象。

龙山文化:龙山文化时期的玉器镂空,先用桯具在器内打孔,然后穿入软性线具,朝着固定的方向拉切,形成短条状的镂空。此时,砣具切磨处会呈现外宽内窄、边缘平直之状,而软性线具拉切处则呈现凹凸对应、末端尖浅的特征。

古玉的线刻工艺也是非常精细的。硬质尖状物刻划出来的阴线主要见于良渚文化的人面纹、兽面纹、嘴部细节。而砣碾细阴线以大汶口文化、龙山文化、凌家滩出土的玉器为代表,有的一端或两端较尖,中部较宽,有的较深,线槽底部有深浅变化,而龙山文化还有底呈弧形的阴线槽。

古玉的阴阳纹工艺体现了古代工匠的高超技艺。阳纹有减地隐起阳纹、双勾拟阳纹(勾撒法)、压地阳纹、剔地阳纹等;阴线按雕技未能可分为刮刻阴线和砣碾阴线两大类,而砣碾阴线按其形态又可分为单阴线、一面坡阴线、阴线、游丝阴线等。

古玉的穿孔工艺也有其独特的特点。根据穿孔的形态,大致可以将其分为五种:双向对穿,两端直径大、中部小的孔叫“蜂腰孔”;单向钻出一端大、一端小的孔,叫“马蹄孔”、“喇叭孔”;细长直通孔,常见于柱形玉佩件,有些孔的长度可达到十多厘米,而孔径却不到2毫米;“人”字型孔,仅见于汉代翁仲:三孔相连通,一孔在翁仲头部,另两孔分别在两腋;隧孔:在同一表面上,选取两个相距不远的点,向中间斜向钻孔,最后形成一个∨型贯通孔,这种孔就叫“蚁鼻穿”或“象鼻穿”。

以上就是古玉创意珠宝的一些主要工艺特点。这些特点不仅仅是技术上的体现,更是古代文化和艺术的结晶。在现代社会,这些工艺特点仍然被珍视和传承,成为了古玉文化和创意珠宝设计的重要元素。